白老観光バスは、北海道の大自然を満喫する観光旅行を安心安全をモットーに皆様をご案内いたします。

TEL. 0144-87-6667

〒059-0642 北海道白老郡白老町字竹浦216-88

運輸安全管理SAFETY MANAGEMENT

会社基本方針(運輸安全マネジメント)

運輸安全マネジメントに関する取り組み

白老観光バス株式会社では、輸送の安全を確保するための基本的な方針、その他輸送の安全に係わる情報を

以下のとおり公開いたします。

◇安全方針スローガン

安全第一 〜安全は全てに優先する〜

◇輸送の安全に関する企業目標

*安全を最優先した規律ある職場の実現を目指す。

*お客様に安心と満足を提供し、地域に信頼される企業を目指す。

■1.輸送の安全に関する基本的な方針

①安全確保の最優先がバス事業者の使命であることを深く認識し、従業員一同が安全確保に最善の努力を尽くす。

②輸送の安全に関する法令及び関連する規定を遵守し、厳正かつ、忠実に職務を遂行する。

■2.運輸の防災に関する基本的な方針

自然災害の発生時には、

①お客様、社員と関係者の安全確保を最優先とする。

②国、地方等の機関と連携して、緊急輸送などの社会的使命を果たすとともに、会社の機能、運行業務の維持・事業

継続に努める。また、そのための体制づくり及び具体的な対策を講じる。

③平生より社員に対し、教育・訓練の機会を通じて防災の基本方針の浸透を図り、社員一丸となって防災に取り組み

災害に備えるとともに、災害発生時においてもできるだけ被害を軽減し、被害の拡大防止に努める。

代表取締役社長 石見 祐貴

■3.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

●2024年度 輸送の安全に関する目標

☆重大事故件数 0件

☆後退時の事故件数 0件

☆右左折時の事故件数 1件

☆操作不適事故件数 0件

☆健康状態に起因する事故 0件

☆点呼時の酒気反応者 0件

☆道路交通法違反に起因する事故 0件

※有責事故0件

●2023年度 輸送の安全に関する目標と達成状況

| 輸送の安全に関する目標(綱目) | 目標件数 | 発生件数 | 判 定 |

| ☆重大事故件数(事故報告規則2条) | 0件 | 0件 | 達 成 |

| ☆後退時の事故件数 | 1.5件 | 0件 | 達 成 |

| ☆右左折時の事故件数 | 1.5件 | 2件 | 未達成 |

| ☆操作不適事故件数 | 0件 | 0件 | 達 成 |

| ☆健康状態に起因する事故 | 0件 | 0件 | 達 成 |

| ☆点呼時の酒気反応者 | 0件 | 0件 | 達 成 |

| ☆道路交通法違反に起因する事故 | 0件 | 0件 | 達 成 |

| ☆有責事故 | 0件 | 5件 | 未達成 |

■4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

| 発生件数 | |||

| 2022年度 | 2023年度 | ||

| 第1項 | 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの | 0 | 0 |

| 第2項 | 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの | 0 | 0 |

| 第3項 | 死者又は重傷者を生じたもの | 0 | 0 |

| 第4項 | 十人以上の負傷者を生じたもの | 0 | 0 |

| 第7項 | 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により旅客に 自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの |

0 | 0 |

| 第8項 | 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの | 0 | 0 |

| 第9項 | 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの | 0 | 0 |

| 第10項 | 救護義務違反があつたもの | 0 | 0 |

| 第11項 | 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなつたもの | 0 | 0 |

| 第12項 | 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。) | 0 | 0 |

| 第14項 | 高速自動車国道又は自動車専用道路において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの | 0 | 0 |

| 第15項 | 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0 | 0 |

| 有責事故 | 他責事故 | 有責事故の内訳 | 物損事故の内訳 | |||||

| 人身事故 | 車内事故 | 物損事故 | 追突 | 接触 | その他 | |||

| 2022年度 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |

| 2023年度 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |

■5.輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

・安全マネジメントの実施状況を把握するため、少なくとも1年に1回以上輸送の安全に関する監査を行い、必要な体制を強化

し、是正措置、予防措置を講じます。また、重大事故、災害等が発生した場合には、緊急に監査を実施し、必要な是正措置、

予防措置を講じます 。

・輸送の安全に関する安全意識の向上や事故防止を図るため、社内研修や会議の開催及び社外研修・セミナーへの参加に取り組

みます。

・運行管理者、整備管理者に対して、定期的に外部機関での講習を受講させ、管理機能の強化と管理知識、安全に関する情報の

共有化を図ります。

・乗務員に対する指導及び監督の充実により、安全意識および運転技能の向上を図ります。

・定期的な乗務員研修を通じた基本動作の定着により、輸送の安全に関する指導を引き続き継続します。

・乗務員教育では、走行データをチェックし、運転操作の指導・アドバイスを行い、運転中における注意配分の状況など安全確

認について指導します。

・点呼時、運転手と十分なコミュニケーションをとり、意思の疎通を強化します。

・デジタルタコメーターの装着による、運転状況、速度超過やアイドリングストップ、長時間運転等の把握と管理を徹底します。

・ドライブレコーダーを全車に装備し、映像を活用しながら、速度超過や急加速・急減速等に関する指導を通じ、安全意識の向

上を図ります。

・ヒヤリ・ハット報告の推進に努め、情報を効果的、且つ適切に収集し活用して対策を講じることで、事故の再発防止・未然防

止に努めます。また、収集した情報は、画像や映像を活用し、情報の共有化を図ります。

・事故情報及び事故発生時のドライブレコーダーの映像を検証し、事故の再発防止・未然防止のため情報を共有します。

・車両火災、バスジャックが発生したことを想定し、乗客への対応や誘導、また負傷者救護及び消火活動、情報伝達体制(緊急

時における対応及び連携や役割など)を訓練の実施しを通して確認し、不測の事態への対応力を強化します。

・輸送の安全に関する具体的目標を設定し、輸送の安全確保を図ります。

・健康起因による事故防止に向けた乗務員の健康状態の把握と健康管理を徹底します。

・安全性向上のため、車両の更新及び老朽取替を行います。

■引き続き講じている措置

・2014年度より全車へドライブレコーダーを導入。

ドライブレコーダーのデータの情報を活用した乗務員の安全運転指導や教育、運行状況の把握と管理の徹底に努めている。

・2017年度より10台へデジタルタコメーターを導入。

デジタルタコグラフのデータの情報を活用した乗務員の安全運転指導や教育、運行状況の把握と管理の徹底に努めている。

・先進安全自動車(衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置等装着車)の導入。(2017年度より10台が対象車)

・2018年度に睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニング検査を全運転者を対象に実施。

・2018度に運輸安全マネジメントセミナー(ガイドラインセミナー)を 2 名が受講。

・2018年度に左右のミラーにカメラを取り付け、死角による事故、左折時の巻き込みや駐車時の事故防止に努めている。

・2020、2022年度に運輸安全マネジメントセミナー(リスク管理セミナー)を1名が受講。

・2022年度に運輸防災マネジメントセミナー(リスク管理セミナー)を1名が受講。

ドライブレコーダーの導入(全車両に搭載)

デジタルタコグラフの導入(現在全体の約6割の車両に搭載)

■2023年度に講じた措置

・バスジャックを想定したバスジャック対応訓練を実施し、10名が受講。

・救命講習を実施し、10名が受講

・車両火災を想定した緊急時避難訓練を実施し、10名が参加。

(乗客の避難誘導・非常口の開け方と使用方法・消火器の使用方法と消火作業)

・ヒヤリハット情報・事故情報の収集と共有。

・法令に基づく適性診断を受講させ、診断結果を基に教育・指導を実施

・定期的な健康診断と生活習慣病予防検診の受診と、健康診断の結果に基づいた健康管理指導を実施

・視野障害対策の強化、眼底検査・眼圧検査の実施、視野障害対策取扱規程の作成

・適正化巡回センターによる巡回指導により、安全管理体制のチェック

・新型コロナウイルス感染症予防の徹底

・運行管理者講習の受講

・整備管理者講習の受講

・運輸安全マネジメントセミナー(リスク管理セミナー)を 1 名が受講。

・点呼システム導入と自動点呼によるデジタル化

■輸送の安全のために講じようとする措置

・デジタルタコメーターの全車装着

・デジタルタコメーター、ドライブレコーダーの活用と共有

・救命講習の受講

・車両火災を想定した緊急時避難訓練の実施

・バスジャックを想定した対応訓練の実施

・法令に基づく適性診断の受講に加えて、その他の乗務員全員への一般診断の受講

・定期健康診断の受診と、健康診断の結果に基づいた健康管理指導の実施

・脳ドックの受診

・運輸安全マネジメントセミナーの受講

・運輸防災マネジメントセミナーの受講

・血圧計の導入

・適正化巡回センターによる巡回指導により、安全管理体制のチェック

・運行管理者講習の受講

・整備管理者講習の受講

・適性診断の受診

上記措置に加え、輸送の安全に関する取組みを継続するとともに、PDCAサイクルを活用し、改善を図って参ります。

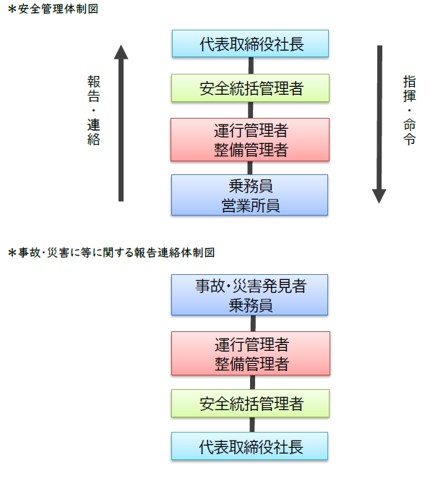

■6.輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制

■7.輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況

・一般的な指導及び監督について、13項目を毎月項目別に乗務員へ指導教育の実施。

① 事業用自動車を運転する場合の心構え

② 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項

③ 事業用自動車の構造上の特性

④ 乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項

⑤ 旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項

⑥ 主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況

⑦ 危険の予測及び回避

⑧ 運転者の運転適性に応じた安全運転

⑨ 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法

⑩ 健康管理の重要性

⑪ 安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法

⑫ ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転

⑬ ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有

・交通安全講習会(年4回 春・夏・秋・冬)の実施

・法令に基づく適性診断の受診(新規採用時・適齢(65歳)・一般(2年毎)に受診)

・健康起因による事故防止講習(事故防止安全教育)の実施

・危険予知トレーニングの実施

・健康診断の受診(毎年4月)

・生活習慣病予防検診の受診(健康診断と同時に受診)

・運行管理者講習の受講

・整備管理者講習の受講

・運輸安全マネジメントセミナーの受講

・救命講習の受講

・車両火災を想定した緊急時避難訓練の実施

・バスジャックを想定した対応訓練の実施

■8.初任運転者に対して行う安全運転の実技指導について

◆20時間の実技指導(添乗付き)を行っております。

☆実施ルート→白老・苫小牧・登別・室蘭・札幌の主要幹線道路や契約バス運行ルート

☆教育時期→入社後1カ月〜2カ月。(初任運転者の適正、経験をふまえて選任する。)

☆車種区分→大型バス・中型バス・マイクロバス・コミューター(所有しているすべての車両)

☆指導の具体内容→

〇一般道・夜間走行における実技指導

・出発前に事故の危険性が高い個所を把握し、適切な運転操作を運転者に指導する。

・自転車・歩行者の動きに注意する。

・停車中も適宜工法の安全を確認する。

・左折する際は、内輪差による巻き込み及びリヤオーバーハングに注意する。

・交差点右左折時には、対向の二輪車や横断歩道上の自転車・歩行者に注意する。

・夜間走行は日中と見え方が違うので自転車・歩行者・特に二輪車には注意する。

〇上り坂走行時における実技指導

・勾配が変わらない場合、一定のギヤを保持して走行し、下り坂で同じギヤを使用するためギヤを覚えておく。

・見通しの悪いカーブでは、対向車等の危険予測を行い、注意して走行する。

・道幅が狭く、やむを得ずセンターラインを越える場合は、速度を控え対向車の妨げとならないように注意する。

〇下り坂走行時における実技指導

・排気ブレーキ及びリターダーを使用し、フットブレーキは踏み過ぎないように注意する。

・乗客がいる場合は、その重量が加わることでブレーキが効きづらくなるため注意する。

・過回転に注意し、さらに加速するような場合にはフットブレーキを使用する。

・フットブレーキを使用する際には、ブレーキの過熱に注意する。

・エンジン回転数が合っていないとギヤが入らないことがあるため注意する。

・カーブ手前では減速し、なるべく外側を走行する。

・上りと同じギヤもしくは一段低いギヤを使用し、上りよりも高いギヤは使用しない。

〇バス車両の特性をふまえた実技指導

・車両の死角を理解する。

・発車時は、アンダーミラーにより、バス前方の安全確認を忘れずに行う。

・バックアイカメラの特性を理解する。

・運転する車両の内輪差とオーバーハングをしっかり把握する。

・速度に会ったギヤを選択する。

☆指導員・添乗者について→基礎的な運転操作の教育は運行管理者資格を有したものが指導。

実技指導は、運転実務経験5年以上で事故件数が少なく、安全運転、経済運転のできる指導運転手が交互に添乗して指導。

■9.輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び

講じようとする措置

安全方針に基づき、2024年3月に内部監査を実施したところ、安全管理体制の効果的な実施・維持・機能、安全管理に

関する関係法令や社内規程等の遵守・徹底等、安全管理体制や安全への取り組みについての有効性及び適合性において

概ね適正であることを確認しました。

■10.安全管理規定

*安全管理規定 クリックでPDF1

■11.安全統括管理者に係る情報

代表取締役会長 石見 義春

■12.貸切りバスの運賃と料金

・概要

貸切バスの運賃及び料金は、ご利用される方々の安全に関わる費用(安全コスト)を適切に反映したものとなっており

当事業者は運輸局に届け出をしています。

安全コストが適切に反映された運賃及び料金を収受することにより、安全・安心な運送サービスを提供することができます。

ご利用される場合は、届け出た運賃及び料金により契約を行います。

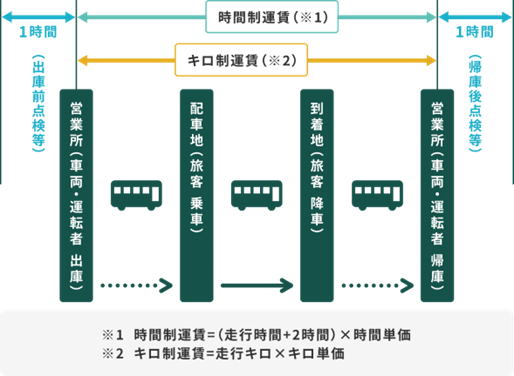

・運賃

運行開始(出庫)から運行終了(帰庫)までの走行距離に、1キロあたりの運賃を乗じた「キロ制運賃」と

運行開始から運行終了までの時間に運行前、運行後に行う点検・点呼等に要する時間(2時間)を加えた時間に

時間あたりの運賃を乗じた「時間制運賃」とを合計した額が運賃となります。

※運賃の詳細はこちら クリックでPDF

・料金

①深夜早割運行料金

22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る

1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたりの料金については、2割の割増を適用します。

②特殊車両割増料金

次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用することができます。

①標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。

②当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より

70%以上高額である車両。

③交替運転者配置料金

法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した

場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用します。なお、交替運転者が交替地点まで

車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとします。

※運賃・料金は季節、曜日によって変動することがあります。

※ガイド料、有料道路料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料、その他特別な負担がある場合には、その実費は旅客の負担

になります。

※運賃・料金の総額には別途消費税がかかります。

バナースペース

白老観光バス株式会社

〒059-0642

北海道白老郡白老町字竹浦216-88

TEL 0144-87-6667

FAX 0144-87-6668